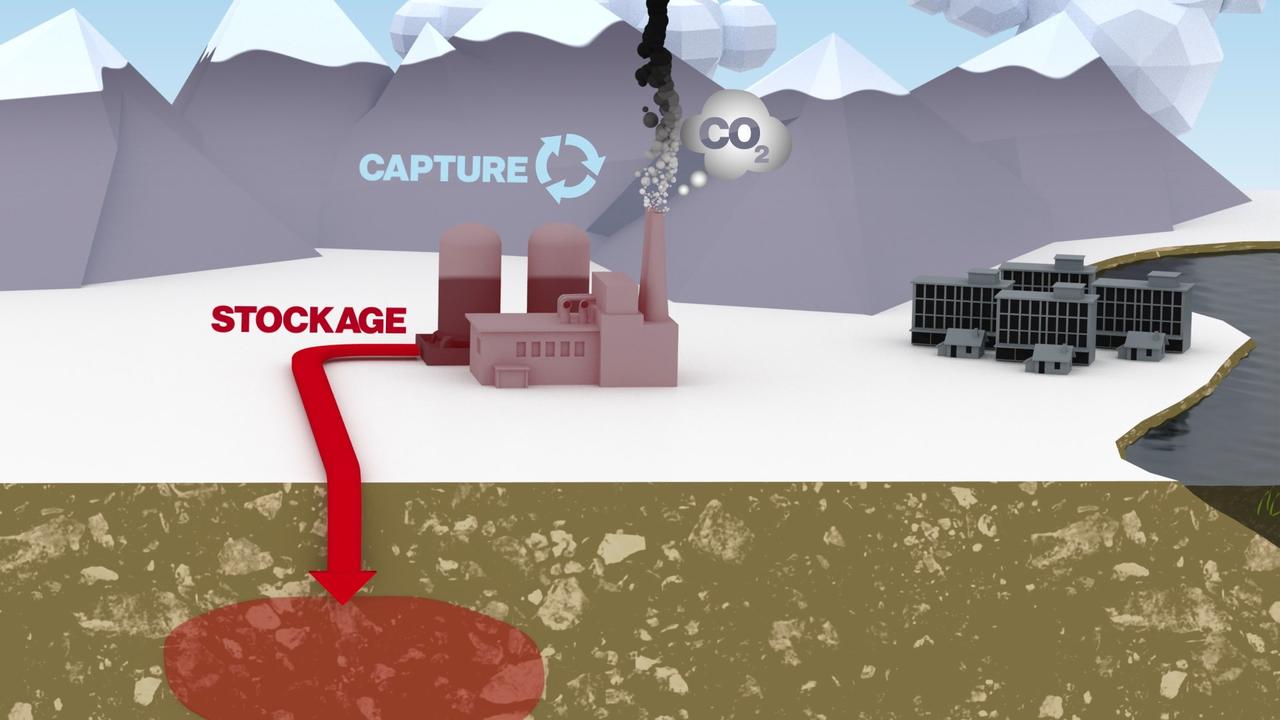

Stockage du CO₂ : limites et perspectives réalistes

Le stockage du CO₂ occupe une place centrale dans les stratégies climatiques de nombreux pays. Le principe est simple: capturer le CO₂ à la source, puis l’injecter et l’enfouir à plusieurs centaines de mètres sous terre.

> Lire aussi : Stocker le CO₂ en Suisse: un projet pilote dévoile ses enjeux

A ce jour, on dénombre environ quarante sites de stockage dans le monde, capables d’enfouir environ 50 millions de tonnes de CO₂ par an. Or les émissions humaines annuelles dépassent largement ce chiffre: environ 36 milliards de tonnes, soit environ 0,1 % des émissions mondiales. Les résultats restent donc mitigés, et la situation est décrite comme décevante par certains observateurs.

Coûts et modèle économique

Le stockage de CO₂ s’accompagne d’une série de problématiques, notamment des risques de fuites, une déperdition énergétique et des coûts élevés. « Sur une usine, il y a un surcoût à mettre une technologie de captage pour récupérer le CO₂ », rappelle Thomas Le Guenan, géo-ingénieur spécialisé dans le stockage du carbone.

« Ce n’est pas tellement que c’est cher, c’est que personne ne veut payer pour obtenir le bénéfice qui est essentiellement de la décarbonation », ajoute-t-il. À ce stade, aucun modèle économique rentable ne semble possible sans subventions publiques.

Une étude commandée par le Conseil fédéral en 2023 indique que la mise en place d’un système suisse de captage et de stockage du carbone dépasserait les 16 milliards de francs, avec des coûts d’exploitation annuels estimés entre 1 et 2 milliards de francs.

Utilisations industrielles et controverses

Le stockage peut aussi nourrir des usages problématiques. Dans certains scénarios liés aux hydrocarbures, le CO₂ est enfoui dans des poches souterraines partiellement vides pour faciliter l’extraction. « Dans les pays où l’on produit des hydrocarbures, on peut injecter le CO₂ pour pousser le gaz ou le pétrole qui reste dans les pores pour qu’ils ressortent », précise Lyesse Laloui, professeur de géo-ingénierie à l’EPFL. « Donc on extrait plus d’hydrocarbures et en même temps, on met plus de CO₂. »

Par ailleurs, certains lobbies du secteur fossile présentent le captage et le stockage comme une « solution miracle », ce qui permettrait d’afficher une étiquette « verte » sans nécessairement réduire les émissions associées.

Potentiel de stockage et limites démontrées

Malgré ces débats, certains pays, dont la Suisse, continuent de soutenir cette approche. L’idée initiale reposait sur des coûts qui baisse et sur un potentiel de stockage illimité. Une étude publiée début septembre dans Nature montre toutefois que ce n’est pas le cas: les auteurs estiment qu’environ 1 460 milliards de tonnes de CO₂ pourraient être stockées en toute sécurité dans des formations géologiques, soit près de dix fois moins que les estimations antérieures.

Selon l’étude, même à l’usage de toutes ces capacités, la réduction du réchauffement ne dépasserait pas environ 0,7 °C.

Enjeux et orientation climatique

Ces résultats invitent à reconsidérer la stratégie climatique de plusieurs pays qui ont misé sur le captage et le stockage du CO₂, d’autant que l’investissement public est important et que les coûts et les risques sont reportés sur les générations futures. Le captage et le stockage n’apparaissent pas comme une « solution miracle » à ce stade.

Plus que jamais, la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre demeure la réponse la plus efficace et immédiate pour lutter contre le changement climatique.